三宅 美博(東京科学大学)

わたしの研究の原点には、「人間にとって自由とは何か?」という問いがあった。答えのない問いではあったが、ここから全てが始まったのである。40年くらい前のことであった。その当時は非線形・非平衡系の物理学が急速に発展していた時代であり、生命現象を物理的に捉え、そのメカニズムを明らかにしたいと考えていた。

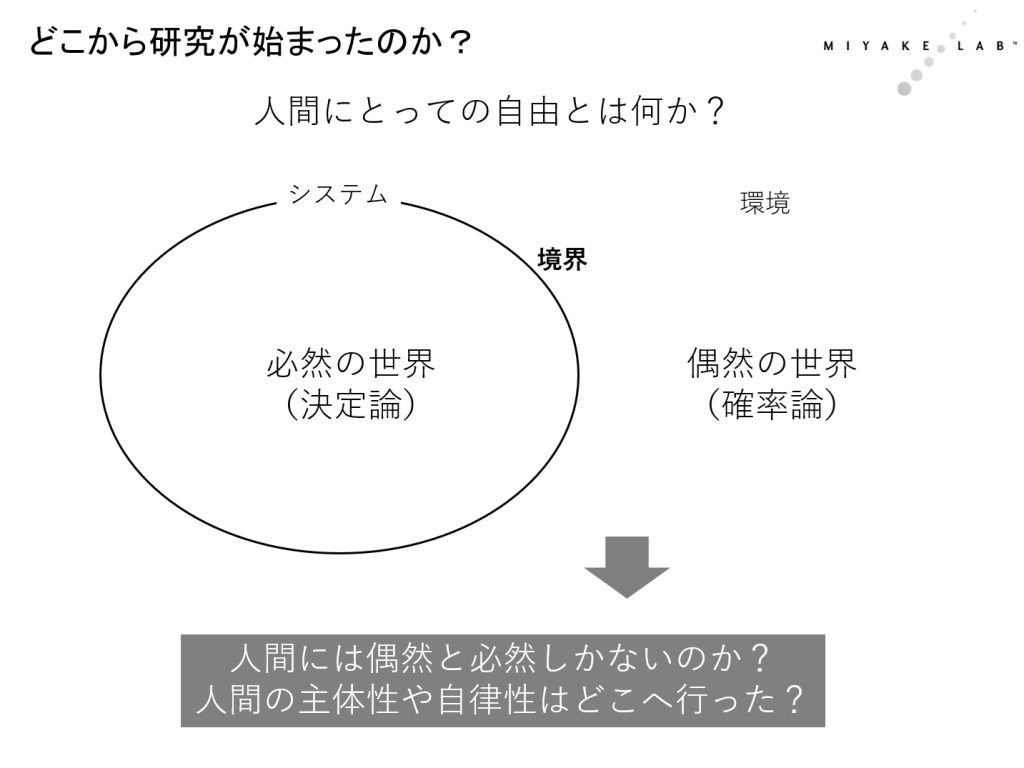

科学的に研究するための第一歩は対象を定義することである。知りたい領域をシステムと呼び、切り出された領域に対して、科学的な方法でメカニズムを明らかにする。特に、物理モデルにおいてシステム化される領域は決定論的であり、その外側は環境であり確率論的に捉えられていた。図1のように境界の内側は完全な必然、その外側は完全な偶然であり、両者の足し算で世界を捉える方法である。しかし、これは機械としてのシステムであり、人間の自由の根拠となるものではなかった。

わたしは粘菌というアメーバ状生物の判断の仕組みを調べることから開始した。粘菌は脳も神経も持たない巨大なアメーバであり、一辺が数十cmに及ぶにも関わらず、個体としての統合性を維持し環境適応的に形態を変化させ移動することができる。そこには中枢システムに向かう進化とは異なる生存戦略があるように思われた。敢えてシステムを作らない融通無碍な在り方である。そこから明らかにされたことは、局所的な状態と大域的な状態の循環によって、局所の形態や機能が時々刻々と協調的に決定されるということであった。これは局所から見れば、自らがシステムの境界を開き非完結となることで、それらの相互作用を通して生成される大域的な情報を介して、局所システムの境界を再帰的に自己定義する仕組みである。

具体的には、局所的な細胞内リズムとその引き込みを介して生成する大域的な位相コヒーレンス、そして局所へのフィードバックとしての位相勾配が用いられていた。これは粘菌にとどまらず、最も中枢を進化させた人間のコミュニケーションにおいても観察されており、頷きのような身振りが引き込みを介して無意識のうちに集団的に同調する。加えて、われわれはその同調における位相勾配が個々人の感情と相関することも明らかにした。アメーバから最も遠いと思われた人間においても類似した仕組みが存在したのである。

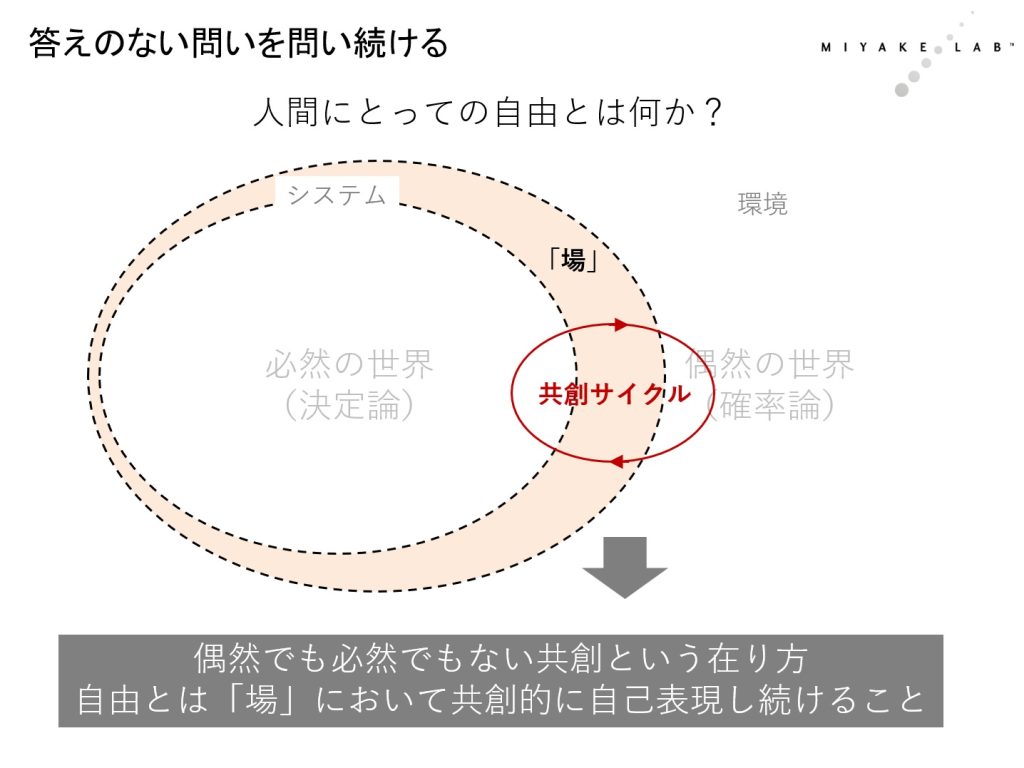

では人間にとって自由とは何なのであろうか。自己というシステムの境界を固定化することで、われわれは機械になってしまう。しかし、他者との交わりのなかで生まれる大域的な情報を介して自己の境界を再定義することで、新しい自己に生まれ変わることもできる。われわれは、このような生成的な状況を「場」において自己が共創されるプロセスと呼び、共創システムとして提案してきた。これはシステム論的にまとめると、図1のような厚さ0の境界によってシステムの内外を完全に分離するのではなく、図2のように厚みのある境界としての「場」を介して内外が相互浸透することで新しい境界生成の共創ダイナミクスを取り入れることである。そこに人間の主体性を可能にする自由の基盤があるということになる。

このような舞台に立ってみると、世界の見え方が少し変わってくる。予測可能な時代においては境界が固定化しやすく、システムの中心はシステムの内側にあった。しかし、先が読めない現代社会では境界の固定化はリスクを伴うため、「場」におけるリアルタイムの共創の方が適応しやすいであろう。その意味において、これからのシステムの中心は境界になる。システム内部を巨大化することも重要であるが、厚みのある境界としての「場」において他者と交わりつつ共創的に自己と自由を生み出して行くことも同じくらい重要になる。

ある同僚から、二人の人間が拳で接するのではなく、手をつなぐことで生まれる共創ということですね、と言われたことがある。まさに「場」こそ自由と創造の中心である。

図1:システム中心的な視点

図2:「場」中心的な視点